食品安全

食品安全

听说没有一只蛤蜊能走出“红房子”

发布时间:2023-09-24 19:24:13 来源:食品安全

经典的法度菜单上,本来并没有“烙蛤蜊”,只要“烙螺(或蜗牛)肉”。1946年今后,从法国进口的蜗牛断档,但是,生意还得照做。“红房子”年仅24岁的我国厨师俞永利,开端测验用田螺肉替代蜗牛烹制“烙田螺”。螺肉老而庸俗,门客不满意。俞永利持续“推陈出新”,测验“烙蛏子”。蛏子肉嫩,但不入味。有一次,他吃元蛤,忽然有了创意:将蛤蜊肉剔出,洗净滤干,加色拉油、酒、蒜泥、芹菜末等,放回蛤蜊壳,置于有凹洞的金属盘,入烤炉烘焙。出炉后的“烙蛤蜊”,色泽诱人,香味浓郁,肉质新鲜,顾客啧啧称道,连一些业界闻名人物,如面粉大王、酱油大王、味精大王、煤炭大王等也纷繁前来品味......

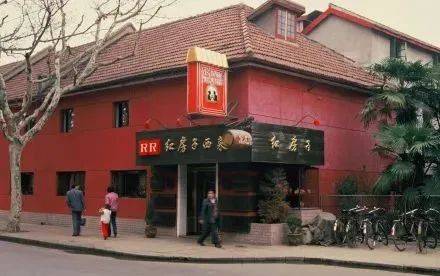

“红房子”是中华老字号“法菜之王”红房子西菜馆的简称。前史上的“红房子”在陕西南路37号,后来才搬到淮海中路。那时的“红房子”,漆成了一团火,红红的,远远看去,非常夺目。现在,“红房子”坐拥典雅淮海路,尽管旧貌不再,但若论店招,“美女”仍旧。踏上二楼,坐定,点一份“烙蛤蜊”,逐渐品味,顿觉有一股“怀旧”之风扑面而来。

上海的西饭馆,前史并不长,这与东方民族的饮食上的习气不无关系。美国人亨特在《旧我国杂记》一书中,征引一位我国人(1830年)眼里的“番鬼”(广东人关于侵略我国的西人之蔑称)饮食:

“他们坐在餐桌旁,吞食着一种流质,按他们的番话叫做苏披(即汤)。接着大嚼鱼肉,这些鱼肉是生吃的,生得简直跟活鱼相同。然后,桌子的各个角都放着一盘盘烧得半生不熟的肉;这些肉都泡在浓汁里,要用一把剑相同形状的用具把肉一片片切下来,放在客人面前。”

关于如此这般的“西餐”,吃惯了米饭的我国人,焉能吃得?简直是在“生搬硬套”!至于吃饭,竟然还要用“剑相同形状的用具”,那就更是让人张口结舌,视为奇怪。

19世纪六七十年代,上海外虹口一带,呈现了外国人开的西饭馆。有人前去尝新,也因“西人肴馔俱就火上烤熟,牛羊鸡鸭之类,非酸辣即腥膻”而大摇其头。但是,西风东渐,中西方文明在年月的流动中逐步交融,“张德彝是最早由官方培育的外事翻译,第一次尝到西餐,是在他出使欧洲乘的外国轮船上”。(《画说上海日子细节·小说一品香》)。

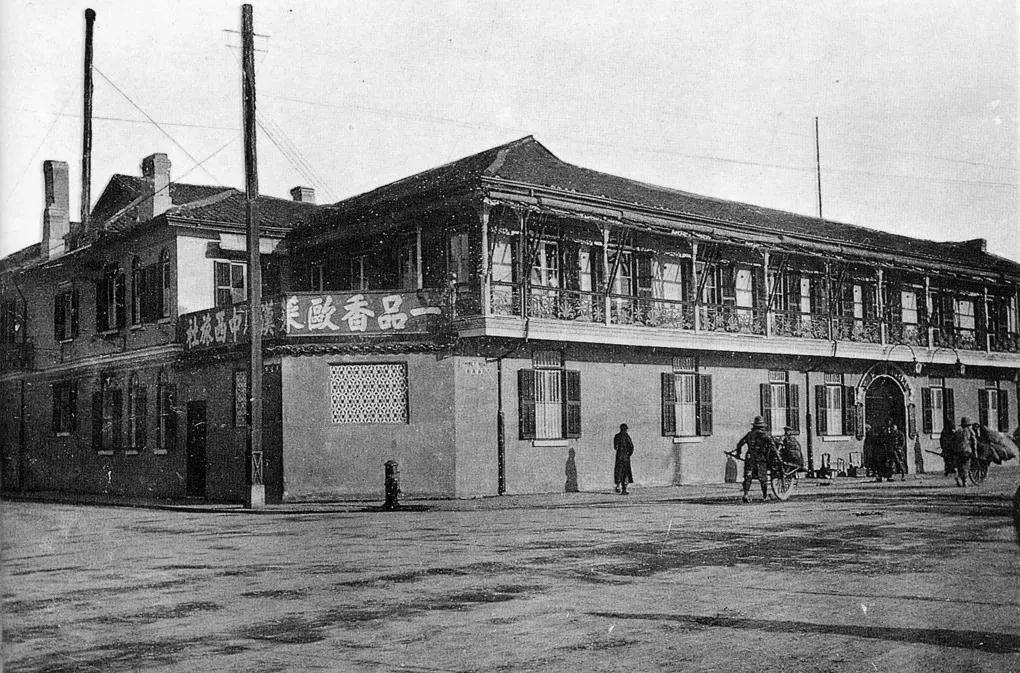

1883年前后,福州路(旧称四马路)22号开出“一品香番菜馆”,这是上海滩较早呈现的由我国人掌勺的一家西菜馆,“其装修之富丽,侍应之周到,几欲驾苏馆、津馆而上之。”(《淞南梦影录》)倒闭之初,“门客纷至,多尝异味”,但这今后并没有带来持续“香火”,不久便归于沉寂。

“一品香”掌柜灵机一动,买来几条蟒蛇,放在门厅展览。这一招,公然灵验,来看热烈的人川流不息,由此拉动了“番菜”消费。掌柜的爽性一不做二不休,买了一只金钱豹,关在笼子里,招供观赏,但条件是:有必要买票,方可进店。以观豹为名,行“促销”之实,观赏者进店观赏,趁便品味“番菜”,“一品香”总算“香”遍上海滩,成为一家家喻户晓的西菜馆了。

这今后,福州路上的西饭馆逐渐多了起来,到了20世纪初,竟然有十多家西饭馆。其间,海天春、吉祥春、四海春、江南村、万年春、锦谷春、金谷春、一家春、一品香等最为闻名。店多成市,福州路简直成了“西餐一条街”。

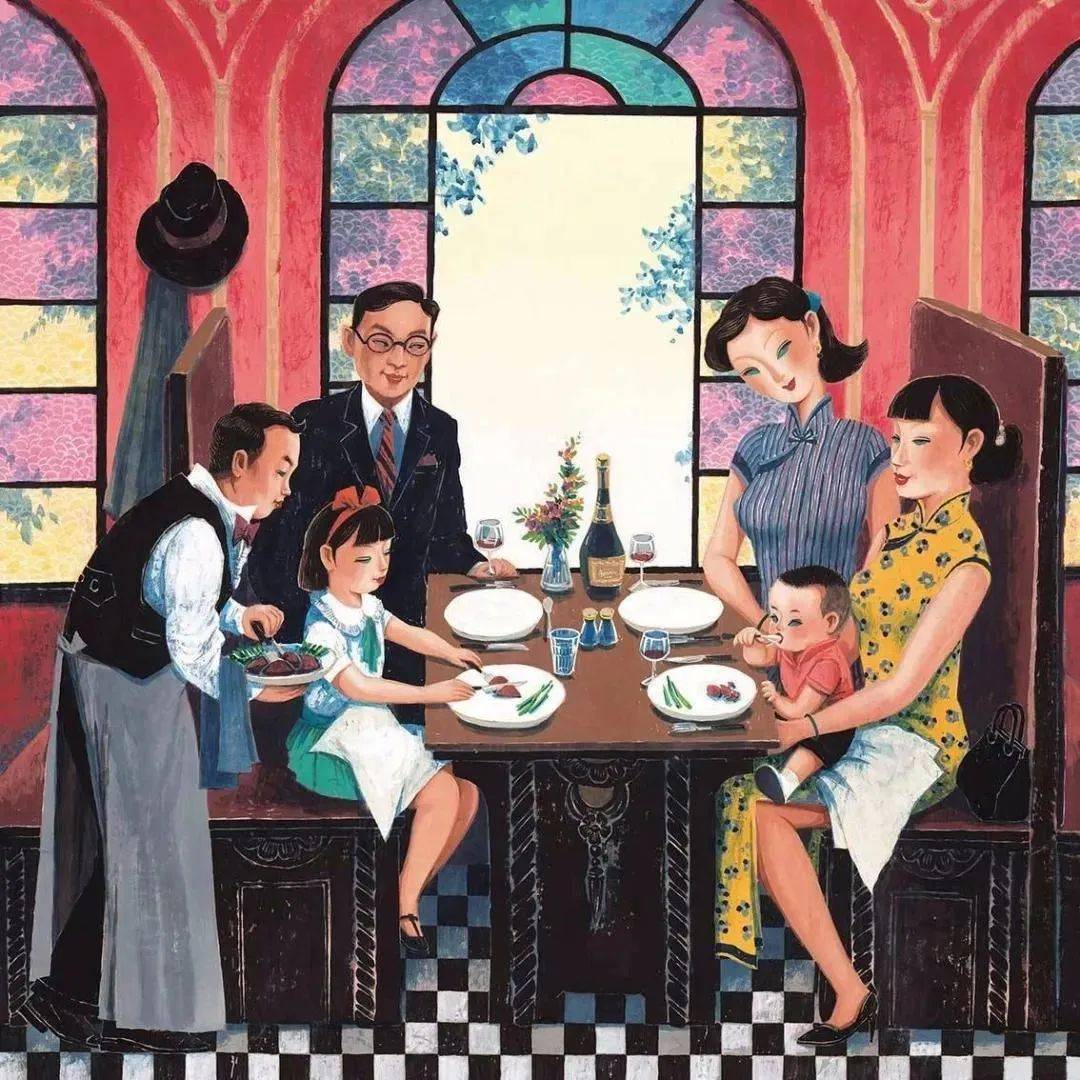

由生疏到了解再到承受西餐,上海这座海派城市在完成了观念上的嬗变后,去西饭馆吃西餐,不仅是一种时髦,而且也成了身份的标志。“朋友初到上海,主人头一件事便是请他吃大菜,《栩缘日记》作者王同愈记他光绪二十一年(1895年)去过的番菜馆就有吉祥春、万家春、一品香和张园等多处。戊戌变法那年(1898年)阴历二三月孙宝瑄来上海,一品香就去了七八回”。(《画说上海日子细节·小说一品香》)。

《海上富贵梦》取材于晚清时期十里洋场的上海,真实地反映了其时的社会日子现状,其初集第三回写道:“说那一品香番菜馆,乃四马路最有名的,上上下下,共有三十几号客房。四人坐了楼上第三十二号房间,仆人送上菜单,一人点了鲍鱼鸡丝汤、炸板鱼、冬菇鸭、法猪排,少牧点的是虾仁汤、禾花雀、火腿蛋、芥辣鸡饭,子靖点的是元蛤汤、腌鳜鱼、铁排鸡、香蕉夹饼,戟三自己点的是洋葱牛肉汤、腓利牛排、红煨山鸡、虾仁粉饺,别的更点了一道点心,是西米布丁。”彼时的西餐之热、之豪华,可见一斑。

这是一份典型的西餐菜单。其间的“皇后汤”,是用小牛肉或禽肉配以蘑菇、松露,以及奶油调制而成的浓汤,酥皮盒是用面粉烘烤的法度点心,馅料为生果或各种肉类。宴席上的其他几种配料,如鹅肝、松露和芦笋,其时也都非常稀罕。

如此看来,红房子西饭馆的呈现,实际上并不忽然,称它为“法菜之王”,也是有其生计土壤的,而且,由上海这座海派城市逐渐孵化而出,成为经典西菜的百年品牌。

1935年10月,意大利籍犹太人路易·罗威,在法租界霞飞路(现淮海中路)、亚尔培路(现陕西南路)邻近开出一家西菜馆,店名喜路迈。这是上海滩上最早的一家法度西菜馆,门面坐南朝北,两开间,楼上楼下总共三层,底层和二楼是餐厅。当年,法租界供给法度大菜的“法国总会”是一幢白色修建,顾客称它为“白房子”。路易·罗威和其法国籍妻子,为了着重喜路迈的运营特征,特意将店面漆成了大红色,“红房子”称号由此而来。一朝一夕,店名喜路迈反倒被人淡忘了。

路易·罗威是一位长于运营的商人,他的“犹太运营术”较为共同,直白些说,便是以“少”见“多”,以“少”敌“多”,紧盯高收入之人。喜路迈倒闭后,路易·罗威雇用了一位拿手烹饪法度西菜的我国籍厨师朱宗根,他在理查饭馆干事时和朱宗根是伙伴。路易·罗威以高薪将他从理查饭馆挖了过来,又将他在理查饭馆当侍应工头时的伙伴、我国籍侍应生胡廷翔也引进了“红房子”。这位我国籍侍应生,懂法语,又懂英语,服务道地。朱宗根的法度西菜、胡廷翔的法度服务和路易·罗威的外交手腕,组成了一辆“红房子”“三驾马车”,招引了许多洋人、巨贾、高官达人,喜路迈倒闭后,济济一堂,简直天天客满。

1941年,太平洋战争迸发,日军进入法租界,路易·罗威被日军关进了集中营,喜路迈关门。“二战”完毕,路易·罗威获释,重操旧业。旧址已易新主,路易·罗威选中亚尔培路(现陕西南路37号),只要两间街面房,只能摆七张桌,但他仍是买了下来,取名喜愿意,择日倒闭。因为地处偏远,顾客很少,路易·罗威总算无意运营,将喜愿意盘给了他人。上海解放后,外国人相继脱离上海回国,上海人刘瑞甫以2000元将喜愿意盘进,注册登记时,刘瑞甫为店名踌躇一再:是沿用老店名喜愿意呢,仍是另起一个店名?

一代京剧宗师梅兰芳是“红房子”的常客。有一天,梅兰芳到“红房子”吃西菜,当家西菜大师俞永利亲自为他掌勺。言谈间,梅兰芳说,洋店名已记不清楚,只知道这西菜馆一直叫“红房子”。上海解放了,何不爽性将洋店名改为“红房子”?俞永利对刘瑞甫一说,刘瑞甫感到不错。1956年公私合营,他便将喜愿意更名为红房子西菜馆了。

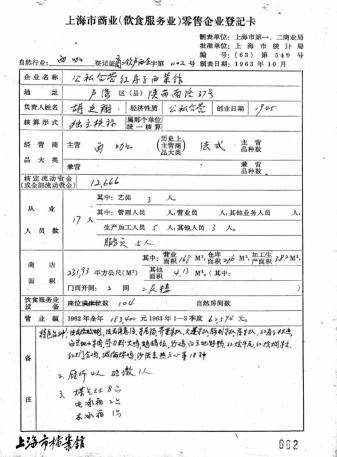

1972年,红房子西菜馆填写的上海市商业(饮食服务业)零售企业登记卡(上海市档案收藏)

“红房子”的法度西餐如烙蛤蜊、法度洋葱汤、芥末牛排、奶酪烙鳜鱼、麦西尼鸡、红酒鸡、奶酪小牛肉,以及“沙勿来”、火烧冰淇淋等,风味共同,独具匠心。看家名菜“烙蛤蜊”,更是名噪一时。但说起来,“烙蛤蜊”也是有故事的。经典的法度菜单上,本来并没有“烙蛤蜊”,只要“烙螺(或蜗牛)肉”。

1946年今后,从法国进口的蜗牛中止,但是,生意还得照做。是年24岁的我国厨师俞永利,开端测验用田螺肉替代蜗牛烹制“烙田螺”。螺肉老而庸俗,门客不满意。俞永利持续“推陈出新”,测验“烙蛏子”。蛏子肉嫩,但不入味。有一次,他吃元蛤,忽然有了创意:将蛤蜊肉剔出,洗净滤干,加色拉油、酒、蒜泥、芹菜末等,放回蛤蜊壳,置于有凹洞的金属盘,入烤炉烘焙。出炉后的“烙蛤蜊”,色泽诱人,香味浓郁,肉质新鲜,顾客啧啧称道,连一些业界闻名人物,如面粉大王、酱油大王、味精大王、煤炭大王等也纷繁前来品味。“烙蛤蜊”成了一道看家名菜。

1959年12月13日,国家主席到红房子用餐,品味了烙蛤蜊、洋葱汤等好菜,握着服务员的手说:“红房子店小名望大。”周恩来、、陈毅、贺龙等国家领导人也先后到过“红房子”品味法度西菜。

周恩来、、陈毅年轻时在法国留过学,品味了红房子的法度西菜,大加欣赏:“菜的法国风味很浓,很好,很好。”1960年,周总理在外事活动中屡次向外宾介绍:“吃西菜,上海有一家红房子西菜馆。”

尔后,法国总统蓬皮杜、丹麦首相安高·约恩森等贵宾也先后到“红房子”品味法度西菜。至于文明界名人,如电影导演谢晋,艺人赵丹、白杨、张瑞芳、秦怡、刘琼、舒适、顾也鲁,作家王元化、柯灵、何满子,画家朱屺瞻、黄永玉、黄苗子、郁风、陈逸飞,京昆剧艺人赵燕侠、李玉茹、蔡正仁、岳美缇、张静娴、华文漪,越剧艺人傅全香、范瑞娟、徐玉兰、王文娟、金采凤、戚雅仙,评弹艺人蒋月泉、张如君、刘韵若,新闻界闻名人士冯英子、黄裳、郑拾风等,都是“红房子”的座上宾。

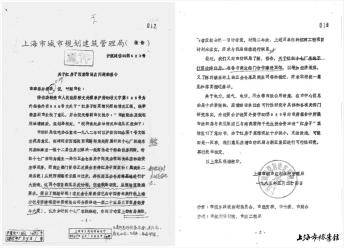

1982年,上海市城市规划修建管理局关于红房子西菜馆设点问题的陈述(上海市档案收藏)

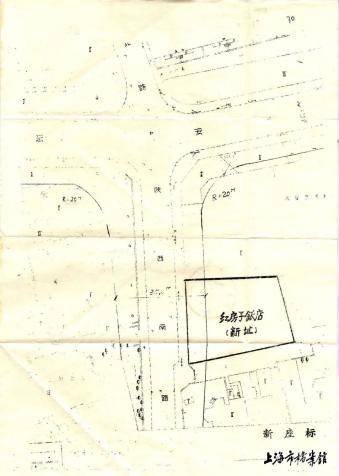

1984年,上海市第二商业局关于红房子西菜馆新址的方位示意图(上海市档案收藏)

上世纪90年代,“红房子”六十周年店庆,远在北京的戏曲大师曹禺生病写了“美食者之家”条幅,以表恭喜。早些年,欧洲共同体派遣6位食物专家调查“红房子”,他们品味了海鲜杯、烙蛤蜊、洋葱汤、红烩明虾、奶油鸡片贵仔、芥末牛排、什锦生菜,拉着厨师长的手说:“这是咱们在我国吃到的最好的西菜。”